RECORD DAY SPECIAL INTERVIEW 2025 Fishmans 茂木欣一

おそらくデジタルで聴いた音が正解なんだろうけど、何か音が増幅される。

それがアナログのマジックだと思う

この度発売される『FISHMANS 7INCH. SINGLE VINYL BOX』は、1991年のデビューCDシングル「ひこうき」から、94年のCDシングル「MY LIFE」までの8枚のシングルを、45回転の7インチアナログ盤としてリイシューしたBOXセットだ。

通常、45回転の7インチアナログ盤の収録時間は5分程度が限界とされる。それを超える場合は33 1/3回転で収録するケースがほとんどだ。しかし、フィッシュマンズのシングルはすべてCDでリリースされてきたため、曲の長さが6分を超えるものも多い。だが、今回のBOXセットでは、カッティングエンジニアの繊細な技術によって音質を損ねることなく7インチに収めることが実現した。

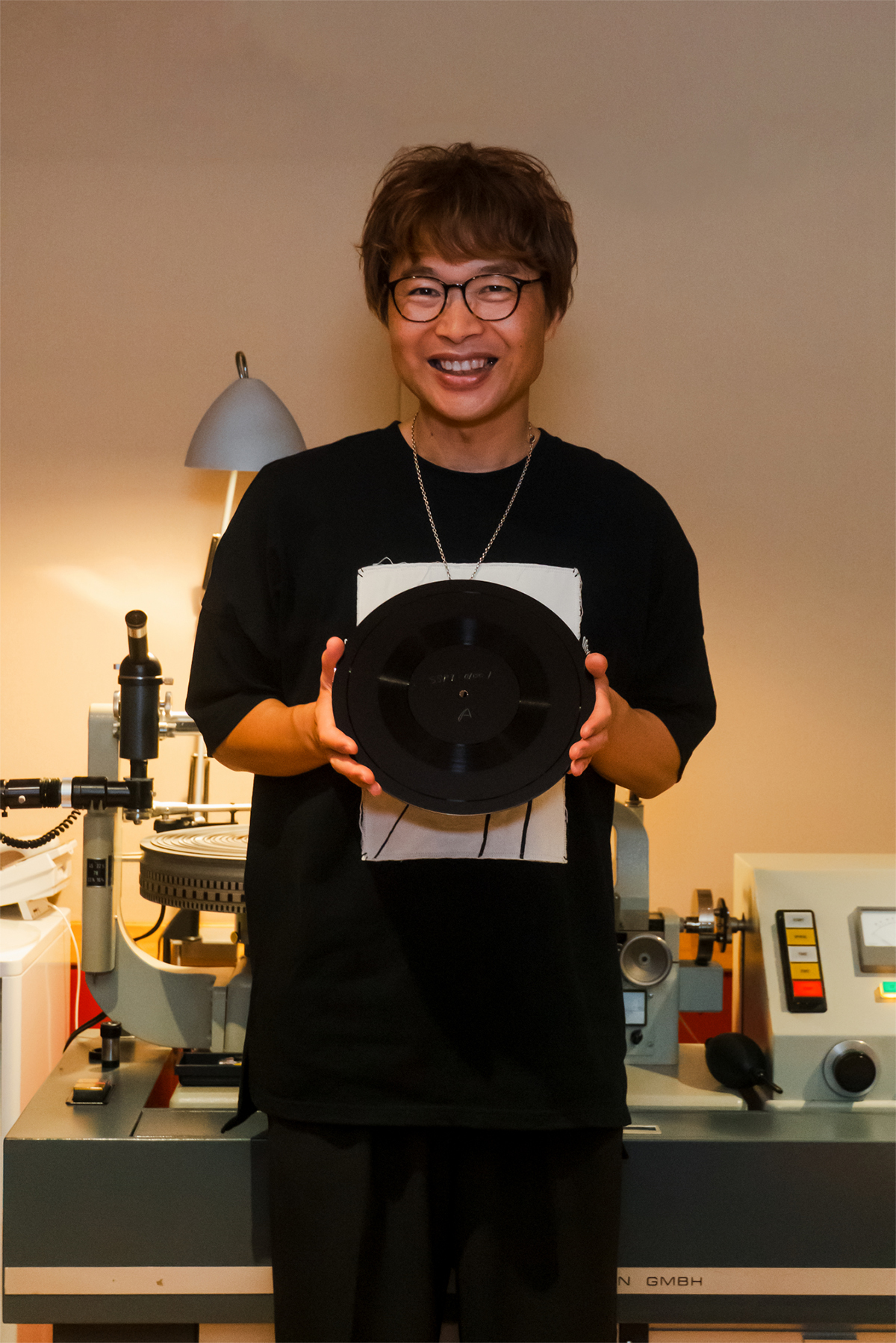

そこで、今回のBOXセットの監修を手がけたフィッシュマンズの茂木欣一と、東洋化成株式会社のカッティングエンジニア=西谷俊介に、アナログレコードにおけるカッティングの重要性について語り合ってもらった。

取材・文:宮内 健 写真:奥野 倫

茂木 西谷さんは、カッティングエンジニアの仕事に就かれて何年ぐらいになるんですか?

西谷 30歳の時に東洋化成に入社して、18年目になります。私が入った当時はレコード事業自体がさほど忙しくなく、日本国内のカッティングエンジニアも、私の師匠筋にあたる手塚和巳さんを含め3人しかいなかったんです。なので技術の継承が課題となっていたのですが、それから歳月が経ち、このヴァイナル・カッティングを出来るエンジニアも今や10人以上います。

茂木 アナログレコードの需要は世界的に増加していますもんね。そんな中で、今回『FISHMANS 7INCH. SINGLE VINYL BOX』は45回転の7インチ盤で出そうということになった。製品自体のカッティングは、DAVE TURNERさんというUKのベテランエンジニアに担当してもらったんですが、BOXセットの予約特典となるプロモ7インチアナログ「チャンス/なんてったの」のカッティングは、西谷さんに担当していただきました。

西谷 本来ですと曲の長さが5分を超えている場合は、33回転の方が有利になるケースがあるとお客様にはお伝えしています。ただ、今回はレゲエの楽曲ということで、“45”という数字はレゲエというジャンルにとって重要でもありますし(註:レゲエでは7インチドーナツ盤のことを“45=forty-five”と呼ぶ)。私も個人的にレゲエが好きなものですから、そのフォーマットを死守しながらあまりEQ調整をせずに、マスタリングされた音をそのまま落とし込めるようなカッティングに取り組みました。

茂木 そもそも45回転というフォーマットのメリットはどういうところにあるんですか?

西谷 レコード盤が1周するのは、例えば33回転のLPで約1.8秒なんですが、外側から内側に向かって音を記録する溝の長さが短くなるため、どうしても溝の造りが甘くなってしまうんですね。

茂木 アナログ盤は外側のほうが音質がいいというのは、そういう理由なんですね。たしかに、10代の頃にLPレコードを聴いていた時も、A面の最後の曲だけパワーが少し足りなくなるように感じることがありました。

西谷 そこが私たちカッティングエンジニアの手を焼くところでして。物理的な特性では内周部に向かって高域が入らなくなっていくんですが、例えばクラシックのように後半に向かって盛り上がっていくような曲になると、これはもう逆のパターンで調整していかなければいけない。内周部でも歪まないぐらいの音量を狙って、全体のバランスを考えながらカッティングをすることもあります。

写真右の人物が、東洋化成のチーフカッティングエンジニア西谷俊介(にしやしゅんすけ)。

茂木 まさに匠の技ですね!

西谷 17cm(7インチ)のドーナツ盤が45回転が主流なのは、円の直径が小さいが故に、収録できる溝の範囲を広くするために速度を速くしている、というわけです。ただ、そうすると収録時間が短くなる。収録時間の長さを取るか、音質の良さを取るかという風になってきます。

茂木 すっごいわかりやすい! 学校の授業が西谷さんみたいな先生だったら、教わった全科目好きになりますね(笑)。ただ、7インチは45回転で5分程度しか入らないと認識してましたが、「チャンス」は6分以上あるんですよね。

西谷 外周から内周まで溝が刻める幅は限られていますが、溝の間隔を詰めることで、ある程度は分数を多く収録できます。ただ、低域の音が強いと溝が大きく横に振幅するので、溝の間隔を空ける必要が出てくる。また振幅が大きいと針飛びも起こりやすくなる。最初に低域を絞ることで振幅を抑えることもできますが、「チャンス」のような曲はとくに、低音をある程度しっかり出さないとならない。それを収めるためには、溝の幅や深さ、溝と溝の間隔、そして音量と、総合的なバランスで収めるしかない。今回は私の中では、できるだけ低域を削らないと決めてセッティングをスタートしたので、針飛びがしない溝幅と、あとは音量設定を意識しながら何度か試して、ようやく入ったかなっていう感じです。ちょうど2曲分のカッティングを終えたところなので、茂木さんにもぜひ聴いていただければと思います。

茂木 おお、楽しみです!

カッティングマシンの顕微鏡で溝を確認。

カッティングされたばかりのラッカー盤から「チャンス」「なんてったの」の2曲を試聴。さらにデジタル音源とも聴き比べ

茂木 素晴らしい! 感動しました。マスタリング音源から何も失われていないし、アナログならではのロー(低音)の締まった感じもしっかり出てる。

西谷 よかったです。B面の「なんてったの」なんかは、ちょっとタメのあるリズムなので、低音とキックのバランスは、デジタルとは違う感じがあると思います。

茂木 「チャンス」のダブに展開するところなんかは、本当に空気が変わった感じがしました。ああいうダブってどうしても失われる部分が出てきがちだけど、全然! 西谷さん相当頑張ってくださいましたね。

西谷 ありがとうございます。

茂木 いやあ、やっぱレコードいいですね。こういう伸びのある音で再生されると、ほんとにアナログっていいなって思う。CDやサブスクのようなデジタルの利便性って本当に素晴らしいんだけど、やっぱりデジタルってどこか情報という感じもあって。だけど、今回DAVE TURNERさんにカッティングしてもらったBOXセットの8枚の7インチや、西谷さんにカッティングしてもらった「チャンス/なんってたの」のレコードの音を聴いて、20代前半だったフィッシュマンズのメンバーみんなが無我夢中で演奏している、そのスタジオの空気が蘇ってきたような印象もあった。自分のプレイの拙いところもものすごくわかるんだけど、それがね、もう愛しいんだよ(笑)。おそらくデジタルで聴いた音が正解なんだろうけど、何か音が増幅される。それがアナログのマジックかなって、僕はずっと思っていて。僕はこの感動を味わいたいがために、今回のアナログBOXの監修をしているようなものですから(笑)。

── フィッシュマンズがデビューした1991年は、音楽業界全体がアナログレコードからコンパクトディスクへ完全に移行した時期でした。

茂木 僕らの初期シングルの多くも、短冊型の8cmCDでリリースされてね。フィッシュマンズもCDの恩恵を多分に受けてきたバンドだったと思います。一方で、僕らがデビューした90年代初頭っていうのは、ヒップホップからのサンプリング・カルチャーや、レア・グルーヴのムーヴメントの最盛期でもあって。世間的にはコンパクトディスクへ完全にシフトした時期であった中、アナログで音楽を聴く灯火が、そこからもう一度再燃していった記憶があります。当時は暇さえあれば、渋谷・宇田川町にレコードを掘りに行ったりしてね。シスコなんか、本当によく通ってたもんなあ。あとは昔のタワーレコード渋谷店とか、中古盤だったらディスクユニオンにイエローポップ。何時間もかけてアナログをチェックして、お腹が空いたらマンハッタンレコードの隣の吉野家で牛丼だけ食べて、またレコ屋に行って……。そんな日々でしたね(笑)。

── 今回、『FISHMANS 7INCH. SINGLE VINYL BOX』として、1991年のデビューCDシングル「ひこうき」から、94年のCDシングル「MY LIFE」までの8枚のシングルが45回転の7インチアナログ盤としてリイシューされます。あらためて気付かされたのは、フィッシュマンズのバンドサウンドがそもそもアナログレコードというメディアと親和性が高かったということでした。

茂木 たしかにそうかもしれない。80年代後半からバンド・ブームでたくさんのバンドがデビューしたけれど、フィッシュマンズの音って、キラッキラしたようなポップスを作ってる人たちとはちょっと違ったというか。もちろんバンド・ブームがあったからこそ、僕らみたいなバンドがデビューできて、贅沢な制作環境を与えてもらったりもしたんですけど。だけど、デビュー時のプロデューサーに、僕らがこだま和文さんを選んだというのがとても大きかったと思う。

── デビューシングルの「ひこうき」と2ndシングル「いなごが飛んでる」も収録されている1stアルバム『Chappie, Don’t Cry』(1991年5月21日発売)は、こだま和文さんがプロデュースを手掛け、オーストラリアのメルボルンでレコーディングした作品でした。

茂木 当時の他のアーティストの作品と並べても、相当異質じゃない?(笑)。もともと佐藤(伸治)くんがこだまさんのことが大好きで、僕らもバンドを結成した頃からミュート・ビートを聴いていたから、こだまさんにプロデュースをお願いした。あのアルバムは、ほぼ全編にわたってロックステディのアレンジが施されているけれど、実は原曲のアレンジはまったく違うものだった。それをこだまさんの発案で「ロックステディでいこう」と決まったんです。

── そうだったんですか!

茂木 こだまさんが作ってくれたロックステディのミックステープを何度も聴いてね。あとは、それこそシスコとかで買ったSTUDIO ONEのジャマイカ盤の7インチを聴いて。中心の穴がずれて音がグニャグニャになってる時もあるけど、でもやっぱり低音すごいな、とか。そうして音を聴いて学んできたことを、バンドサウンドに落とし込んで。35年ぐらい前の録音だけど、その魅力はまったく変わらないというか。それはこだまさんのプロデュースと、現地のエンジニアのピーター・ブライトンさんのミックスが素晴らしくて。これに関しては、後に僕らと関わっていくzAk(註:90年代半ばからフィッシュマンズのレコーディングやライブPAを担当するサウンドエンジニア)も、「この音には勝てない」と発言しているぐらい。それほどに1stアルバムの音は完璧だったと思います。

── そうして制作されたデビュー曲の「ひこうき」から、8枚目の「MY LIFE」までシングル曲を辿っていくと、バンドサウンドの変遷が如実に表れています。メンバーたちがその当時に興味を持っていたであろう音楽が浮き彫りになっているといいますか。

茂木 こういう風に心が揺れたんだなっていうのが、すごくわかりますよね。

── それでいて、時代にまみれた音ではないサウンドが記録されているので、リリースから時を経ても普遍的な魅力が感じられます。

茂木 そこは、メンバー全員がレコード好きで、洋楽やジャズを深くリスニングしていたというのも大きかったと思います。同時期のバンドでシンパシーを覚えた存在でいえばオリジナル・ラブとか、いま自分も参加している東京スカパラダイスオーケストラとかね。みんなアナログ好きで、リスナーとしての指向が自分たちの出すサウンドに表れてる。自分たちはその渦中にいたから客観的に見られなかったし、デビューから数年経ってもバンドがどうなるかなんてわかるわけもなかったけど。でもそうだな、自分たちが出す音に責任を持つとか、そういうことに関しては最初から意識的ではあった。じゃないと、ここまで残ってなかったと思うから。集まった仲間がみんな音に対するこだわりを怠らなかったっていうことは、とてもいい結果に繋がったなって。こうやって30数年経って、あらためて感じています。

── 今回BOXセットの予約特典として「チャンス/なんてったの」を収録した7インチを制作されましたが、選曲はどういうところから?

茂木 デビューシングル「ひこうき」に続く2枚目のシングルを出すことになった時、実はメンバー全員が最初は「チャンス」を推してたんです。だけど「いなごが飛んでる」のほうがポップでわかりやすいということで、メンバーも納得の上でそれが2ndシングルになった。だけど、心のどこかで「チャンス」がシングルだったら……という、もしもの話を実現したかったというのもあった。

── そんなエピソードがあったとは!

茂木 そして「なんてったの」については、佐藤くんがいた頃にも重要な曲として存在していたけれど、フィッシュマンズの再始動後にライブを重ねていく中で、ここにきて定番としてまた特別な曲となってきた。最近では君島大空くんが歌って、さらに新しい顔を見せてくれてね。独特の青春っぽさがあるし、サウンド的にも、90年代初頭の宇田川町でレア・グルーヴのレコードを漁ってた頃のような匂いも思い出して。いま聴いてもらえたら、新しい発見があるんじゃないかと思ってカップリングに選びました。

── さて、2005年に再始動してから、フィッシュマンズは継続的にライブ活動を展開しています。そんな中で、当時からのリスナーはもちろん若い世代にもフィッシュマンズの音楽が広がっています。茂木さん自身、それを実感することはありますか?

茂木 めちゃめちゃあります! そしてアナログがきっかけとなって、僕らの音楽が広がっているということも強く感じていて。フィッシュマンズの活動に加えて、僕自身がスカパラのメンバーになって全国いろんなところへ行けるようになった。そこで、その街のクラブなんかに行くと、90年代にはフィッシュマンズを聴いていなかったどころか、おそらく幼稚園にすら入ってなかったような世代の子たちが、僕にアナログを見せてくれて、「フィッシュマンズ大好きなんです!」と話しかけてくれたりするんです。僕もめちゃくちゃ嬉しくて、もちろんサイン書かせてもらったりね(笑)。

── それは昔からのファンとしても嬉しくなる光景ですね。

茂木 シングルをリリースした当時「いかれたBaby」も全然売れなかったりして、がっくりしたこともあったけれど、出している作品に関しては絶対いい内容だと胸張って言えた。尋常じゃなくいい曲だから、くよくよする必要はない。だから迷わず行こうよってね。そうして生まれた楽曲が愛され続けてきたことで、21世紀に入って広い世代の方たちが直接大好きですって言ってくれたりとか、いろいろな方がラジオやクラブでかけてくれたり、雑誌やネットでコラムを書いてくれたりするのは、一過性の音楽じゃなかったっていうのを証明してくれてるようにも思えて。今年2月に、フィッシュマンズとしては過去最大規模のワンマンを開催したんですけど、東京ガーデンシアターに6000人が集まりましたからね。信じられなかったですよ、ほんとに。フィッシュマンズの音楽が、確実にいろいろな人の耳に届いてるんだなっていう喜びは、日々感じています。

── 日本国内はもちろん、アジアやアメリカ、ヨーロッパにもフィッシュマンズの音楽はしっかり広がっています。

茂木 以前から熱心に聴いてくれているリスナーは世界各国にいるけれど、実は10月にある台北公演が初の海外ワンマンなんですよね。アメリカや韓国などたくさんの国からずっとオファーはもらっていて、ぜひとも行きたいとは思っているところです。海外ではとくに、2010年代後半ぐらいから『LONG SEASON』(1996年10月25日発売)に高い評価をいただいていて。『LONG SEASON』って、フィッシュマンズのディスコグラフィの中で特異な作品として映っているかもしれないけど、僕らの中でも変わったことをやろうとしていたわけでもなく、すごく自然にそのベクトルへと向かっていった曲なんですよね。結成当初から僕らはメンバーみんなが好奇心に忠実だったし、佐藤くんが作りたい楽曲のムードに寄り添っていた。佐藤くんはその時に思いついたように、ただ楽曲を生み出しては僕らに提示してきたっていう感じだったので。

── そういう意味では、今回の7インチBOXを機会に原点となるサウンドや初期衝動に触れることで、フィッシュマンズというバンドのアティテュードをより深く理解できるようにも思います。

茂木 そうなんだよね。僕自身もこの7インチBOXを聴いてあらためて振り返ってみて、「あ、ブレてなかったんだな」って感じました。今の若い人たちは、サブスクだけで全然事足りちゃうって人が大多数だと思うけど、一方でやっぱりこのモノ感にこだわって手にとってもらって、いい音で聴きたいという人も多く存在するのは、僕らも丁寧に作ってきてよかったなっていうか。若い人たちには結構高い買い物になっちゃうかもしれないけど、音にはものすごくこだわってヴァイナル・カッティングしてもらっているので。20代の僕らのみずみずしい音が、その頃のままの音でしっかり聴いてもらえる。本当にありがたいことだし、関わってくれた方々に感謝しています。

“僕にとってレコードは音楽の歴史を掘っていくための 大切な資料でもあり、教材みたいなものなんです”

── ここからは、茂木さんのレコード愛を伺えればと思います。そもそも音楽を聴くようになったのはいつ頃から?

茂木 僕は小学生の頃からラジオのチャート番組で、歌謡曲や洋楽のヒット曲をひたすらに聴いているような少年だったんです。それが、アナログレコードに辿り着くきっかけがあって。年の離れた親戚にタダシおじさんって人がいて、ある日オーディオセットを持ってきてくれたんです。うちの父親がクラシック大好きでオーディオがあるにはあって、父親が仕事で出かけてる隙にロックのレコードを聴いたりはしてたんだけど、そこに僕自身が好きに使えるオーディオが手に入った! その揃えてくれたオーディオがめちゃくちゃいい音で。最初の時点でいい音質で聴けたことは、後々ミュージシャンになってすごく運のいいことだったんだとわかった。

── 初めて自分で買ったレコードは何でしたか?

茂木 お年玉で最初に買ったのが、ロッド・スチュワートの「I’m Sexy」が入った『Blondes Have More Fun(スーパースターはブロンドがお好き)』。カーマイン・アピスのドラムがすごくいい音でね。それとクイーンのバンド史上一番ドラムのレコーディングの音がいい7枚目『Jazz』。この2枚を聴いたことで、僕はドラムを始めるきっかけになったんです。それが小学校6年の頃でしたね。

── そこから音楽にのめり込んでいってしまった茂木さんに、さらなる衝撃を与えたレコードをご持参いただきました。まずはチープ・トリックの『Dream Police』(1979年発表)。

茂木 チープ・トリックの4枚目ですね。僕にとっては海外のロックって、海の向こうから得体の知れないかっこいい音楽がやってきた!という感じだったんだけど、その代表格みたいなアルバム。メンバー4人のキャラクターがバラバラで、音を聴いているだけで夢見る気持ちにさせてくれた。そこから見事にチープ・トリックにハマって。僕の運命を決定づけた一枚です。

── 2枚目はザ・フーのデビュー・アルバム『My Generation』(1965年発表)。

茂木 イギリスの3大バンドのビートルズとローリング・ストーンズは聴いていたけれど、ザ・フーは解散する頃をリアルタイムで聴いていたぐらい。かっこいいけどちょっと大人のロックって印象だった。だけど遡って聴いてみようと、中学3年の時に買ったのかな。当時、実家がたまプラーザにあったので渋谷まで1本で行けた。これがラッキーでしたね。渋谷のディスクユニオンやディスクロード、さらに足を伸ばして御茶ノ水や新宿のレコ屋を巡って。『My Generation』は英国初回盤はBrunswick Recordsから出たんだけど契約の都合で廃盤になっている時期が長くて、とにかく探しづらかった。あってもオリジナル盤は高価すぎて手に届かない。これは新宿の輸入盤店で見つけたのかな。よく見るとVirginのレーベルマークがあって、1980年に一度再発されたプレスだった。ようやく手に入れたこの一枚が、中3の僕に火を付けたね。キース・ムーンのドラムがすごくて、自分のドラマー人生はもうこれだ!と(笑)。でも、今考えると、ピート・タウンゼントのソングライティングが素晴らしくて、曲がいいから燃えられるんだとわかる。

── このアルバムはモノラル録音なんですよね。

茂木 そうなんですよ。このモノラルサウンドのパワーに完全にやられた。後にステレオミックスも手に入れたけど、1度聴いたきりで。やっぱり『My Generation』はモノラル盤に限る!

── そして3枚目は、ボブ・マーリィ&ザ・ウェイラーズ『Burnin’』(1979年発表)

茂木 僕がこのアルバムと出会ったのは、大学1年だから1987年かな。明治学院大学の「ソング・ライツ」という音楽サークルで、佐藤伸治と出会って。それまでロック少年だった僕にレゲエを教えてくれたのが佐藤くんだった。彼がとにかくボブ・マーリィとミュート・ビートが最高なんだよって話してて、聴いてみたのがこのアルバムだった。

── ロック少年からすれば、レゲエのドラムは衝撃だったんじゃないですか?

茂木 革命が起こってんのか?ってぐらいの驚きだったね。極端な話、1拍目にバスドラ、2拍目にスネアドラムを叩くのが音楽だと思ってたぐらいから、このアルバムを聴いて、目ん玉飛び出るってのはこういうことかと。正直、ロックを聴きまくってた時には、「『My Generation』のベースソロはすごいな」とかいうのはわかるんだけど、そこまでベースに耳が向いてなかった。だけど、ベースのアストン・バレットと、ドラムのカールトン・バレットの兄弟が生み出すグルーヴに完全に心を持っていかれた。しかも裏打ちのリズムで、音数も極めて少ない。要はベースを中心に構築されてるってことだよねと気付いたわけです。リズムの構築っていうのものが、ロック以外にいっぱいあるんだというのを、20歳前後の頃から一気に叩き込んでいった感じでしたね。佐藤くんは僕よりも学年が2つ上だったけど、サークルのお兄さんたちがものすごく音楽に詳しくて。ボブ・マーリィはもちろん、ダニー・ハサウェイ、ミーターズといった黒人音楽をはじめ、いろんなリズムや音楽があるというのを教わったのは大きかったですね。

── そうしたソウルやファンク、レゲエ、ジャズをアナログの音で出会えたことも影響はありますか?

茂木 そうですね。当時、CDの流通が盛んになった頃だったけど、レゲエやジャズはアナログでしか買ってなかったかも。後にフィッシュマンズのメンバーになるキーボードのHAKASEが、ものすごくジャズに詳しかった。そこで僕も一気にジャズにハマっちゃって。とくにBLUE NOTEの1500番台にのめり込んだ。

── その中で今回持ってきていただいたのは、ソニー・ロリンズ『A Night at the Village Vanguard』(1958年発表)です。

茂木 1500番台はとにかく音が良すぎてヤバい! 興奮しましたね。僕がハマりだした頃、BLUE NOTEはたしかEMIが流通していて、このアルバムもEMI盤かな。新宿のジャズ専門のレコード屋さんに通いまくっていたら、やっぱりキング盤の方が音がいいって話になって。リー・モーガンとかはキング盤で探したかな。その後はBLUE NOTEの4000番台や、Prestige、RIVERSIDE、あとVerveにハマっていくんですけど。

── そうして茂木さんがジャズにハマっていた時期の前後で、レア・グルーヴのリイシューがどんどん出始めてきた。

茂木 そうですね。80年代後半からレア・グルーヴが出てきて、その直後に自分たちはデビューして、今度は音楽を届ける側になるんだけど。こうして振り返ってみると、自分の音楽の変遷はずっとレコードとともにあったんだなって。僕にとってレコードは音楽の歴史を掘っていくための大切な資料でもあり、教材みたいなものなんです。

FISHMANS 7INCH. SINGLE VINYL BOX

フィッシュマンズ初の7インチ8枚組BOX。デビューCDシングル「ひこうき」から「MY LIFE」までのシングル作品計8枚をメンバー茂木欣一が監修、デザインはオリジナルメンバーで現・デザイナーの小嶋謙介が担当。UKのDAVE TURNERが8枚すべてを45回転でカッティング!

.jpg)